【実践!メディア立ち上げ④】行く先は落とし穴だらけ!?運用フローで早速つまづく私たち・・・

こんにちは。 ある日突然この自社メディア【WEBe】を立ち上げることになり、立ち上げメンバーに入り込んでしまいました西日本新聞メディアラボ新人の牧原ことマッキーです。今回は、コンテンツマーケティングを運用していくためのフローのお話。これがまた、気づかないうちにハマってしまう落とし穴だらけなのです!※WEBe編集部が実際に行っている内容となっておりますので、参考としてお読みくださいませ。

落とし穴1:起動に乗るまでは苦労の連続?運用スケジュール

さて、「運用フロー」の中でも大枠を占めるスケジュールについて。

九州の場合(あえてこう表現していますが)、メディアを運用するためのマーケティングの専門部署や専任担当者がない企業様がほとんどかと思います。弊社も例に漏れず「マーケティング部」なる部署は存在していません。

そのため必然的に他の業務、例えば営業や広報・販促等を通常されている方が兼務的にメディアの運用を担うことになりますよね。(ちなみに、私も実際は営業部に所属しています)

こういった社内環境の中で、極力通常業務への支障を減らし且つ効果的な運用をするためのスケジュールを組む必要が出てくるわけです・・・

ここで突然ですが、問題です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

A:答えは約10~20本。

WEBeでは前回の記事で一部ご紹介したペルソナの設定に基づいて、1週間のうち、平日の5日間に絞って2~3本の記事をあげることを基準としています。

そして、そのうち月10本はクラウドソーシングを利用した<外注記事>、プラスαとして編集部個人による<内製記事>を執筆。全体として20本に近づけるようにマンパワーを使っている状態です。

※BtoCメディアでは日に数十本なんてメディアもざらですが、いったんここではそれは置いておきましょう。

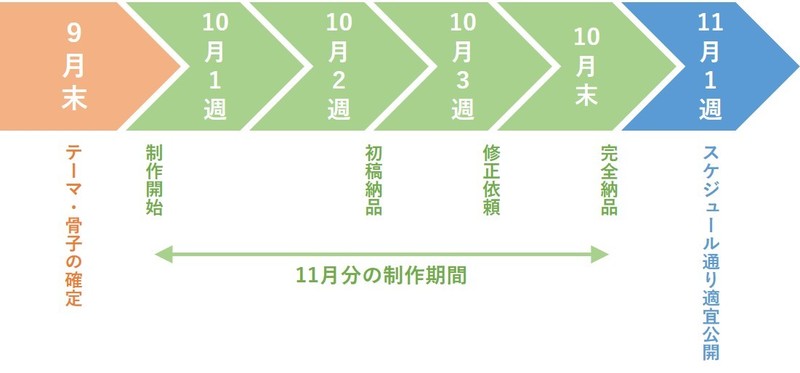

スケジュールの中で特に重要なのがこの<外注記事>のスケジュール。

月10本、編集部として納得する記事を外注するために、WEBeではこのような前倒しスケジュールで動いています。

<例えば11月分のコンテンツ制作の場合>

テーマを決めるのが公開予定月の前々月、前月で制作→修正→納品を全て済ませ、手元に公開月の原稿が前月末までには全てそろった状態が望ましいと思っています。

なぜならWEBeをこのスケジュールで運用していなかった頃、当月に食い込んでもコンテンツの修正をしていたり、初稿が遅れて先延ばしになってしまったり、気づいたら出来上がっていないコンテンツの公開日が来ていたり…と散々だったから。

そんな経験から、これからメディア運用を始める皆様には、「余裕を持ったスケジュール」「先の見通しが立つスケジュール」を最初からしっかりと立てて運用されることを強くおススメします・・・!(当たりまえのことなんですけどね、そこはツッコまないでください!!)

落とし穴2:コンテンツの修正にはお見合いがつきもの?!

企業の顔として情報発信を行うメディアですから、コンテンツにはもちろん気を使います。

やはりコンテンツが肝ですから、自然とチェックする部分も多くなってしまいますし・・・

WEBe編集部は5名で動かしていますが、当初、外注記事における修正ではよく修正確認の“お見合い”と“粉砕”が起こっていました。

具体的にWEBe運用初期に何が起こったかを白状しますと…

◆誰がどこをどこまでチェックするのかはっきりしない → お見合い発生

↓

お見合い改善!しっかりチェックしましょう!

↓

◆全員が見てそれぞれのポイントでチェック → 修正の大量発生とコンテンツ軸のブレ

↓

コンテンツに一本筋を通すためのチェックで一本通すどころかバラバラの粉々に・・・!

とこんな具合に、割とわかりやすくコケてしまったわけです。

この教訓を受け、外注先(ライター)とのやりとりをしている弊社クラウドソーシング部の方との役割分担を経て

① 文法・コピペのチェック

② 全体の言い回し・方向性のチェック

③ 落としどころのチェック

この3点について、①はクラウドソーシング部に委託、出来上がった初稿を元に編集部の2名が②・③についての修正の要点をとりまとめ、1週間以内に外注先(ライター)に戻すというスケジュール通りの運用にこぎつけました。

特に社内での確認は自社事業程後回しになりがち。ポイントを絞って役割分担をし、そのレベルの確認を誰が担当するのか、最終決定権は誰にあるのかをしっかりと事前に決めることで修正自体がスムーズに回るようになります。

※実はコンテンツ制作周りの落とし穴はもっともっとたくさんあります。そのあたりは次回、詳しくお話する予定です。

落とし穴3:後から気づきました…見落としがちなメディアの “外側” 運用

なんとかスムーズにコンテンツを制作・チェック・公開するフローを構築できました。

これでメディアの運用も安泰・・・・かと思いきや、そうはいきませんでした、「メディア」運用のもう一つの落とし穴です。

生まれたてのメディアの認知度は0である

心しておきましょう、新しく作った“メディア”という箱にどんなにいいコンテンツを詰め込んだとしても、その箱を知られていなければ誰も中身をのぞいてはくれません。

2013年が元年とされるコンテンツマーケティング、メディアの数は年々右肩上がりで増えています。

それでは、とにかく箱(メディア)の宣伝をしよう!・・・となりがちですが

コンテンツマーケティングでは、

箱(メディア)→ 中身(コンテンツ) より 中身(コンテンツ)→ 箱(メディア)

の順で認知したほうが、より本来の目的に近い集客が可能です。

優良なコンテンツをSNSでの拡散・SNS広告の利用・他のメディアへの記事広告出稿等を通じてあちこちに発信していくことで、思いもよらぬ先に思いもよらぬ幅でファンを作ることも可能です。

自社のペルソナに合わせた地道なコンテンツの制作と地道な拡散活動を続けることで、認知を勝ち取っていくことができるのだと思います。

ですから、公開したコンテンツはその日のうちに旅立たせましょう。もちろんこの拡散の運用もフローとしてスケジュールに組み込む必要があります。

そうやって何ヵ月も運用を続けていくことで、「拡散のスケジュールから逆算してコンテンツを作る」※例えば数ヵ月先に予定されている展示会をめがけて事前に来訪者が気になるコンテンツを作っておく。

なんてことも、できるようになるのではないでしょうか。

というわけで。運用フローを社内で漏れなく構築するだけでも一苦労です

いかがでしたか?

しっかりとした「運用フロー」を構築するためには「何をすべきか」が先行してはっきりしていないと、前述のとおり、少しずつおかしなことになっていくものです…

When(いつ)・・・どんなタイミングで発信するのか

Who(誰が)・・・誰が何を担当するのか

Where(どこで)・・・どのメディアで、どのツールで

Why(なんのために)・・・KPI/何を目的として

How to(どのように)・・・どのような形で/どのような方向性で

私がWEBeを運用する上で勝手に考えている<メディアの5W1H>。

様々なフローの中でどうしても発生するズレを、常にこれを意識しながら正していくことでしか、“良い運用”はできないとだと思います。