【実践!メディア立ち上げ⑤】WEBe立ち上げ半年!初心に返って「コンテンツ」について改めて考えてみる

こんにちは。 ある日突然この自社メディア【WEBe】を立ち上げることになり、立ち上げメンバーに入り込んでしまいました西日本新聞メディアラボ新人の牧原ことマッキーです。「メディア立ち上げ」と銘打っているこのシリーズですが、よくよく考えると実はこのWEBe、メディア立ち上げからほぼ半年が経過していました!そこで今回は、一度初心に立ち返って(新人が何を言っているんだという感じですが…)改めて「コンテンツ」について考えてみようかと思います。

考えてみれば、そもそも全てが「コンテンツ」ですよね。

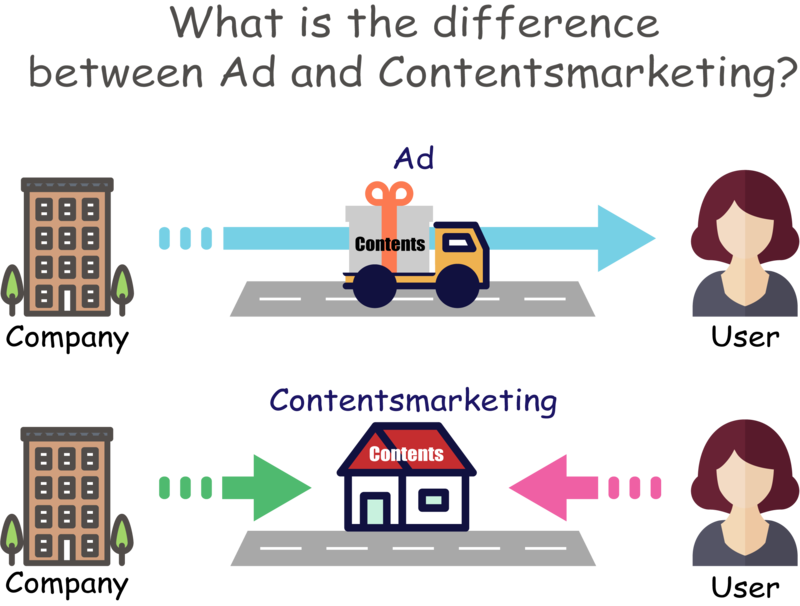

初心に立ち返ってみているので、まずはここから。「コンテンツマーケティング」がWEB上のマーケティング手法として急激に力を増したのは、約5~6年前からだと言われています。(バナー広告全盛期→SEO/リスティングの誕生→ブログ/SNSによるバイラルマーケ→コンテンツマーケ)ただ、忘れてはならないのはどのマーケティング・プロモーション手法においても「コンテンツ」は存在していたということ。変わってきているのは実際に使うツールや届け方、伝える内容やその役割の方で、別に「コンテンツ」が突出して変化した訳ではないのでは…と思うのです。

そんな中で、なぜわざわざ【コンテンツマーケティング】なんて、さも「コンテンツ」が新しいことかのように取りざたされているのだろう?と実は最初は不思議に思っていました。だって、紙も映像も、バナーだろうとブログだろうと、そもそもすべてが「コンテンツ」なんですから。

↑・・・とまぁこんな風に思っていた私も、半年間WEBeを運用し、多数の“メディア”に触れることでなぜ「コンテンツマーケティング」がこんなにも盛り上がってきているのか、「コンテンツ」視点でなんとなくわかってきたことがあるのです・・・

求められる「コンテンツ」? なぜ不必要なコンテンツが溢れるのだろう…

コンテンツマーケティングで必ず重要視されるのは「ユーザーが求めるコンテンツ」を発信すること。では、コンテンツマーケティングを実施していない企業はそれができていないのでしょうか?・・・という話になってしまうのですが、本来どの企業もそんなつもりはないはずですよね。そこで考えたいのがユーザーにとってその「コンテンツ」が必要なものかそうでないかがどうやって判断されるのか。私は簡単に言えばこれは2つのポイントのタイミングで見極められている気がします。

1つ目が【興味関心】・2つ目が【購買意欲】。この2つのポイントを見誤ると、たとえどんなに優れたコンテンツを作りだしたとしても、それを届けたい相手のタイミングに合うわけもなく、それはもはや不必要なコンテンツとなってしまうということになります。

こちらの記事のカスタマージャーニーの話でもありましたが、商品やサービスについてユーザーの置かれているステップを理解して「コンテンツ」を作ることってすごく重要なんです。

インターネット常時接続が当たりまえになってきているからこそ、「求められるコンテンツ」はその“質”はもちろんのこと“今どんな状態にあるユーザー”にコンテンツを提供することで“どのようになって欲しいのか”がマッチしていないと、目的を達成し得ない「不必要なコンテンツ」化してしまうのではないでしょうか。

届く「コンテンツ」? なぜコンテンツは届かなくなったのだろう…

一旦作ってみたコンテンツ、届けたいのに届かない・・・商品やサービスのプロモーション時に陥りがちなジレンマです。バナー全盛期には、ユーザーはかなりの高確率でバナーに反応し、その先にあるコンテンツにたどり着いていましたし、リスティング広告もユーザーにコンテンツを届けるうえでとても有効な手段として利用されていました(もちろん現在でもこのような広告は的確な場面で用いると効果を発揮する手段であり続けています)。

コンテンツマーケティングがそういった他のマーケティングと大きく異なってくるのは、作ったコンテンツにユーザーをあくまで能動的に辿りつかせることで目的達成率があがる(そうなることが理想)ということです。

コンテンツを発信する側からだけ考えていると、自分たちの作ったコンテンツの先にユーザーがいるという感覚になりがちですが、本来は(特にこの数年のデジタルシフトしたユーザーが相手の場合)、自分たちとユーザーの交差点がコンテンツになるべきなのかもしれません。

前段の話と重なる部分がありますが、届かなくなってしまったツールやコンテンツを嘆くのではなく、ユーザー側からコンテンツへと導かれる状態をもたらすコンテンツを作ることが大切であり、磨くべきノウハウとなってくるわけです。

求められるコンテンツを届けられたら、そこがゴールなのか?

今とりかかろうとしているマーケティングのゴール(KPI/KGI)はどのように設定していますか?恐らく、多くの場合そのゴールは収益に直接的に結びつくようなものになっているかと思います。

(例えばユーザー情報の取得・商品やサービスに関する何らかのアクション等)

ユーザーが求めるコンテンツを的確なユーザーに対して届けられること(そのコンテンツに触れてもらえたこと)はコンテンツマーケティングにおいてとても重要な要素ですが、先述の通りまだまだゴールは見えないほどに遠い場所にあることがほとんどです。

コンテンツマーケティングは特に潜在層に強いマーケティングとして位置づけられていますから、そのような遠い先のゴールへひとっ跳び!!というわけにはいかないのが現状です。(そういうことをしようとすると、当たり前のことですがコンテンツが迷走してきます…)

そうなってくると、マーケティングのゴールと、実際に手元にあるツール・そして実施していく施策やコンテンツを把握したうえで、コンテンツマーケティングだけでは実現できない部分を従来の広告手法を活用して埋めていく必要性が出てくるのです。

「さんざん従来の手法は…みたいなことを言ってた癖に最後は広告頼みかよ!」というお叱りの声が聞こえてきそうな気がしますが・・・笑

この場合は、あくまですでに関係性を築き、その商品・サービスの必要性を理解したユーザーに対する最後の一押しとして活用する意義がある、という話です。

全くの潜在層であるユーザーに対して、ワンストップで購買意欲を一気に押し上げる手段はなかなか存在しません。必要な時に必要な形で必要な情報を通じてアプローチする、それがある意味で「コンテンツマーケティング」のあるべき姿なのかもしれません。

2017年に向けてコンテンツマーケティングを検討されているそこのアナタ!

これまでにお話した通り、コンテンツマーケティングは従来の即効性の高い手法と異なり、立ち上げるにも運用するにも改善するにも頭を悩ませ続ける必要のあるマーケティング手法です。(この連載でもその苦労が浮き彫りになっていますね・・・)しかしその分、改めて自社の商品・サービスをユーザー目線で一から考え直すきっかけになり、苦労して作ったコンテンツは、対ユーザーとしてはもちろん社内的にも資産として残ります。そして、そこで得たユーザーデータベースは未来の顧客リストとして活用していくことが可能です。

いきなりは難しい・・・社内で補うのは難しい・・・という場合は、まずコンテンツの考え方をひとつひとつ見直されてみてはいかがでしょうか?なんといっても「そもそもすべてがコンテンツ」ですからね!