漫画に学ぶ、心を動かすコンテンツマーケティング

コンテンツマーケティングを実施する人にとって、最も気にかけなければいけないのはコンテンツの質だろう。コンテンツマーケティングの目的は、ユーザーとのコミュニケーションであり、最終的には購買に結び付けたいと考えているはず。では、いかにして人の心を動かすコンテンツをつくるか。ある漫画を題材にしながら、人を動かすコンテンツづくりについて考えてみたい。

影響力の武器”をコンテンツマーケティングに

2014年、シドニーで『Content Marketing World Sydney』というコンテンツマーケティングに関するイベントが開催された。マーケティングの流行り廃りを考えると、はるか昔の話である。

あれから2年が経過した現在、日本においてオウンドメディアなどを用いたコンテンツマーケティングが盛んだ。メディア乱立時代などとも揶揄されるほど、各社がテキスト記事を中心とするコンテンツを配信している。

ユーザーにコンテンツを届ける方法は別の機会として、ここでは最も重要な「コンテンツの内容」について考えてみたい。「何をコンテンツにするのか」「どんなコンテンツにすればいいのか」。そのヒントが、先に挙げたイベントのセッションで紹介されていた。

オーストラリアのコンテンツマーケティングエージェンシー:キングコンテンツの戦略部長であるトッド・ ウィートランド氏(Todd Wheatland)による、「人を動かす6つの“影響力の武器”」を活用したコンテンツ展開方法だ。

“影響力の武器”とは、社会心理学者のロバート・B・チャルディーニ氏の著書である。原題は「Influence: The Psychology of Persuasion」(邦題は影響力の武器)。説得され望まれた行動をとってしまうことについて、心理学的な側面から分析されている。逆にいうと、「他人を説得して、自分の思い通りの行動をとらせるための方法」がわかるということだ。

少し難しい話に思えるかもしれないが、実は誰しもが思い当たるフシのある心理的アプローチである。「つい買ってしまった」「思わず寄付をしてしまった」などの経験がそれだ。心理学である“影響力の武器”を応用することで、コンテンツマーケティングは思った通りの成果を上げられるかもしれない。

ミナミの帝王に学ぶ、“影響力の武器”

社会心理学者の〜〜〜などと言われると、仰々しく感じて抵抗感があるかもしれない。そこで理解を促すために、日本の漫画を引用しながら“影響力の武器”を紹介する。

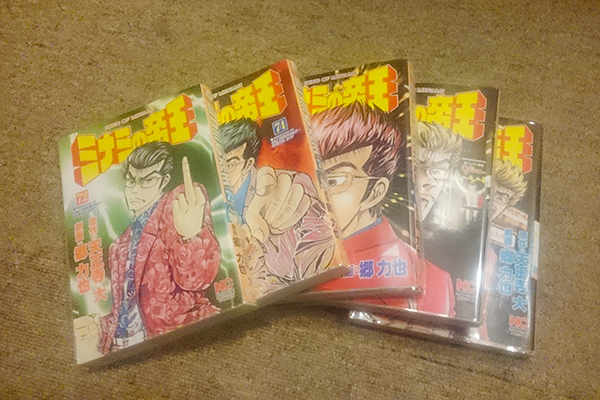

取り上げる漫画は、ニチブンコミックスから出版されている『ミナミの帝王』だ(原作:天王寺 大氏、作画:郷 力也氏)。コミックスの72巻〜76巻に収録されている「経済心理学入門(1)〜(41)」において、“影響力の武器”が存分に発揮されている(該当部分のみを収録した『ミナミの帝王スペシャル 経済心理学入門編(上)(下)』もある)。

ストーリーに軽く触れておくと、大阪・ミナミにある商店街が物語の舞台だ。序盤に出てくるのは、高級バッグを揃えるもまったく売れない店。この店の店主にとって、救世主のように現れたのが、自称:経済心理学研究所所長の『花森敬一郎』。商店街の店主たちに、経済心理学を用いた経営アドバイスを施す。すると、嘘のように急激に売上を伸ばす店舗が続出。

ストーリーの主題は、主人公である『萬田銀次郎』と『花森敬一郎』の戦いなのだが、コンテンツマーケティングに応用する“影響力の武器”とは無関係。勝敗が気になる方は、コミックスを購入して確認してほしい。

次の項目から、本題である影響力の武器が活用されている場面を紹介する。

恩返しの法則―返報性

花森(経済心理学者)は、商店街の店主たちを集めた経営セミナーを開講する。講義のなかで、募金活動をすることになった店主たち。そう簡単に募金を集めることができない。しかしひとつ10円の造花を配ると、それまでと比較にならないほど募金を集めることができた。店主の中には、強引に造花を渡す者も現れる。それでも、造花を受け取ったOLは募金してしまうのだ。

講義のなかで、ひとつのマーケティング例が紹介される。7万円もする化粧品セットを、飛ぶように販売している話だ。例に挙がった化粧品メーカーに、営業担当はひとりもいないという。それでも化粧品セットを売りまくる秘策について、花森が解説する。

花森:メーカーではまず申し込みをして試供品を受け取って使うてみてくれ……試供品を使ってからでないと製品を売らない!とまで言い切っとるんだす!!(ミナミの帝王より引用)

しかも、販売価格にして3千円相当の7点セットという、豪華な試供品を無料で配る。

花森:メーカーには決して損をしない自信があった。人の心には『お返しの法則』が住み着いているコトを知っていたからだすッ!!(ミナミの帝王より引用)

ここで花森が宣言した『お返しの法則』こそが、“影響力の武器”のひとつ返報性である。『へんぽうせい』と読むのだが、俗にいう「受けた恩は返す」というやつだ。誰かに親切な行為をしてもらったとき、恩義を感じてお返ししたいという気持ちをもつ。

高級化粧品を販売する会社のマーケティング戦略がそれだ。商品を購入するとなると、数千円から数万円の高級品を、初回のみ無料サンプルというカタチで配る。サンプル品でも、数千円の価値があるというから驚きだ。無料で貰ったことによって、少なからず恩義は感じる。スーパーでの試食販売も近しい。商品が気に入ったからというよりも、「無料で試食させてもらったから」という理由でカゴに入れたことはないだろうか。

希少価値の法則―希少性

次の”影響力の武器”は、花森がセミナーで事例に挙げた、ゲーム販売の方法だ。あるゲーム会社が新作を発売する際に、売れると想定された数よりも少ない本数しか出荷しなかった。すると予約が殺到し、結果として当初見込んだ数よりも多数の販売実績を叩きだした例である。

店主たちを集めたセミナー内では、こんな種明かしが展開される。

花森:『希少価値の法則』だす!!つまり「我々の頭脳は手に入りにくいモノ数の少ないモノには良いモノが多い」という情報が刻み込まれとるんだす!(ミナミの帝王より引用)

続けて花森が解説したのは、ゲームメーカーが使ったからくりだ。メーカーは発売直後の販売予想本数よりも、はるかに少ない数での発売を発表する。売れる数よりも販売する数が少ないわけであるから、当然、買えない客が続出。購入できなかった客の欲求は、本来であれば購入して満たされるハズだったのに、遮断されたことで圧倒的に高騰する。

この欲求は飢餓感にまで発展し、社会的な広がりへとシフト。通常であればゲームに興味を持たなかった人にまで、関心を抱かせて購買意欲へとつながる。なぜなら、手に入りにくいもの・数の少ないものは良い物に違いないという心理に陥るからだ。

これが花森のいう、希少価値の法則。飢餓感が頂点まで達したところで、市場投入を絞っていたゲームを大量に発売する。結果、

花森:爆発的に売れます!これがケタ外れのヒットを飛ばすメカニズムです(ミナミの帝王より引用)

“影響力の武器”では、希少性として紹介されている。言葉のままであるが、人は「貴重なものほど欲しい」という心理が働く。『限定品』『今だけ』という言葉に弱いという読者もいるのではないだろうか。個数が限られていたり、購入できるシーズンや地域が限られていたり。ECサイトがタイムセールを実施するが、あれも希少性の心理を突いたマーケティングである。

肩書きの法則―権威

ストーリーは進んで、漫画の主役である萬田銀次郎が花森と対決するシーン。花森を詐欺師と見抜いた萬田は、セミナー会場に足を運ぶ。参加者である店主たちの目を覚まそうと、花森に対して否定的なことを言う。果たして、自称経済心理学者の花森は、信頼できる人間なのか?と。

萬田による「花森の何を信用してお金を払おうとしているのか」という問いに対して、セミナー参加者は「花森先生は立派な経済心理学者だから」と回答。

実は問いかけの直前に、萬田自身が「花森は経済心理学者である」と発言したのだった。セミナー参加者は萬田の質問の意図がわからない。すかさず萬田は「あなたがたの理解しているように、花森は経済心理学者である。そういう立派な肩書きがある」と語る。

萬田:人は誰でも「肩書き」に弱いもんだす。これを「肩書きの法則」と言うンだす!!(ミナミの帝王より引用)

続けて、国会議員の選挙で有名人が応援演説を行なうことも同意であると説明する。芸能人などが応援することが、得票につながっているが、この現象は

萬田:有名人が推薦するんやから間違いないやろという意識が働いてまんねんやろ(ミナミの帝王より引用)

と言い切るのだった。

これが“影響力の武器”で紹介されるところの、権威だ。ミナミの帝王では「肩書きの法則」とされているが、肩書や経験など、ある事柄に凄みや信頼を持たせる物事を指す。分野において知名度がある人物であったり組織名があると、それだけで確からしさを感じられるという法則だ。

冒頭に紹介したトッド・ ウィートランド氏によると、コンテンツマーケティングにおいて権威を発揮するポイントは、ターゲットにとっての権威が誰なのかを明らかにすること。マーケティング対象となるユーザーが、誰に憧れや信頼を抱いているのかを明確にしなければ、権威性を感じさせることができないからだ。

メジャーリーガーのイチロー氏に、バッティング理論を語られたら納得できるが、経済学者に「内角の球は肘をたたんで打ちにいき、ボールを捉えた瞬間に押しこむことが重要」などと言われても、説得力がないのである。

言語一致の法則―コミットメントと一貫性

経営セミナーのなかで花森は、参加者たちにある課題を出す。「高価な絵画を展示即売会で売ること」だ。即売会への集客は、花森が用意したプロのセールスレディが担当。絵画を見ている客たちに、セミナー参加者が営業をかけるのだ。

しかし、当然ながらまったく売れない。絵画の価格は60万円と40万円。お金がないという若者に対しては、40万円の安いほうを勧めるも、まったく売れず。半ば脅しのような接客により、警察を呼ばれそうになるシーンも。

こんなものが売れるハズないと怒りを露わにする店主たちに対して、セールスレディたちはこともなげに即売を実演してみせた。花森によると、ここにも経済心理学が影響しているという。

花森:今回働いたのは……『言行一致の法則』だす!!(ミナミの帝王より引用)

人間は心のなかで、自分の発言と行動を一致させようとする心理が働く。誰しも嘘はつかないほうが良いと理解しており、自分の発言内容まったく守らない言行不一致であれば、世間から相手にされなくなることを分かっているからだ。

では絵画を即売したセールスレディは、どのようにして言行一致の法則を引き出したのか。即売会場にある多くの絵を見せた後、客に対して「この会場内の絵で、どれが一番気に入った?」という質問をぶつける。もともと絵に興味などなかった客だが、「強いて言えばこれかな……」と、あくまで『会場内にある絵のなかから選ぶなら』という意識で回答したのだ。

この一言こそが、言行一致の法則によって購買行動に移らせる一歩目である。続けざまに「この絵を部屋に飾ったら素敵だと思わないか」と質問し、「いや、どうかな」という曖昧な答えを引き出す。間髪入れずにセールスレディは「だってこの絵が好きと言ったでしょ」とたたみかける。「好きだといったのは嘘なの?」と追い打ちをかけ、客は『確かに自分は(このなかから選ぶなら)この絵が好きと言った。嘘をつきたくはない』という心理に陥る。

花森:好きならこの絵を飾りたいはずだ、つまりは買えと言うことです!しかし客も反論できません

この絵が気に入ったと言ってしもうたからです!!『言行一致の法則』が客の心を縛っているんだす (ミナミの帝王より引用)

人間が持つ「表明したことを守ろうとする気持ち」を利用した心理的アプローチだ。社会において評価されるのは、一貫性のある人間である。自分の意志で口にしたこと、書き残したことなど、つまりコミットした物事に対して、貫き通そうとする修正を利用するのだ。

ホメ殺しの法則―好意

花森の化けの皮を剥がそうと、セミナー会場へ乗り込んだ萬田銀次郎。萬田の狙いを見抜いた花森は、セミナーの冒頭で萬田を紹介する。花森は会場にいる参加者に対して、萬田のことを「萬田銀次郎先生」と呼び、「当代最高の経済学者」とまで形容したのだった。

そして萬田に向かって深々とお辞儀をする花森。おだてられた萬田は、花森からの声がけでセミナー会員に向かって挨拶をする。花森の悪事を暴こうと意気揚々と乗り込んできた萬田であったが、口から飛び出したのは『花森を持ち上げて認める』よな言葉。最後には、花森は立派な先生だとまで口走る。

花森はニヤリとほくそ笑んで、セミナー参加者に対して萬田への拍手を要請。そして真意を語り始めた。「萬田は自分のことを詐欺師だと信じこみ、その化けの皮を剥ごうとやってきた」のだ、と。しかし……

萬田さんは今私を認めるような発言をしてしまった。私が経済心理学を用いて萬田さんの精神をコントロールしていたからだす!(ミナミの帝王より引用)自分の精神が『花森によってコントロールされていた』と聞かされ、驚く萬田銀次郎。

花森:コレこそが『ホメ殺しの法則』だす!!人は皆自分が好意を持った相手に対してはNOと言えない!!という真理だす!!(ミナミの帝王より引用)

読者の皆さんも、これは納得しやすいのではないだろうか。好意を寄せている相手の発言や言動は、無条件で賛同したくなるという心理。購買においても、仲の良い・好みの店員からは、ついつい多目に買ってしまったという経験はないだろうか。

コンテンツマーケティングにおいても、好意を持ってもらう、共感してもらうコミュニケーションを心がけることで、最終的なゴールに近づき易くなると言えるだろう。

右へならえの法則―社会的証明

セミナー会員の一行は、アメリカ村を訪れていた。大道芸人によるパフォーマンスを見学していたのだ。4脚の椅子を積み上げ片手で逆立ちをする。見事な技を決めた芸人に対して万雷の拍手。芸人が『お気持ちを』と賽銭入れ代わりの帽子をかざすが、観客たちは二の足を踏む。しばしの沈黙が流れた後、ひとりの中年が小銭を入れると……次々と観客が『お気持ち』を伝えるのだった。

花森は、この時の様子も経済心理学の影響だと解説する。人間は自分の行動に迷ったとき、他人がどうしているかを確認し、大勢の人と同じ行動をとる習性がある、と。

SHAREBIZ 編集部「漫画に学ぶ、心を動かすコンテンツマーケティング」2016-03-25更新、http://www.lancers.jp/sharebiz/1886、2016-06-22引用花森:大勢の人が取る行動はたいていの場合間違っていない…と我々の脳にインプットされているからなんだす!コレこそ……『右へならえ』の法則だすッ!! (ミナミの帝王より引用)

他にもテレビショッピングにおいて、購入のための電話番号を表示する画面の例を挙げる。「今すぐお電話を」という表示と電話番号と……「ご注文が殺到しており、電話がつながり難くなっています」のような表記。これは視聴者に対して「購入希望が殺到しているから、大勢の人に認められた商品なんだ」という意識を与えるためだと語る。

このように、「大勢に人と同じ行動を取りたくなる気持ち」を利用するのも、心理的アプローチなのだ。ロバート・B・チャルディーニの”影響力の武器”では、『社会的証明』と解説されている。大勢の人がとる行動であれば、理由や価値があるに違いないと思い込む心理だ。

本屋のポップや電車の中吊り広告にある『売上No.1』のような表示も、まさに社会的証明によるマーケティング手法。その他、企業の商品・サービス紹介ページなどで、有名企業の使用実績を紹介するケースもこれにあたる。多くの人や企業、有名な人や企業が利用していることで、信頼性をアピールすることができるのだ。

心理的アプローチ、”影響力の武器”を使って有効なコンテンツマーケティングを

トッド・ ウィートランド氏がセミナーで語った「人を動かす6つの“影響力の武器”」を活用したコンテンツ展開方法と、その理解を促すためにマンガ「ミナミの帝王」の引用を紹介した。

いわゆるオウンドメディアのようなメディアにおいて、テキスト中心のコンテンツに応用させる方法もあれば、マーケティング施策やトーク例に使うことも有効だろう。

コンテンツマーケティングの本質である、「ユーザーに対して価値のある情報を提供すること」を意識しつつ、心理的アプローチも取り入れてみてはいかがだろうか。